В материале дважды встречается нецензурная лексика. Оба раза — в «скрытых блоках», открывающихся по клику.

В Берлинской Deutsche Oper прошла премьера оперы «Wagner Weltweit» («Вагнер по всему миру») — о ЧВК «Вагнер», ее основателе Дмитрии Уткине, Евгении Пригожине и российской пропаганде. Это постановка музыкального театра Sounding Situation, который основали драматург Милена Кипфмюллер, композитор Клаус Янек и режиссер Йенс Дитрих. Все трое давно работают на стыке политического и экспериментального театра.

Режиссером оперы о ЧВК выступил именно Йенс Дитрих — немецкий постановщик и продюсер, который неожиданно тесно связан с российским контекстом. Еще в 2013 году он спродюсировал спектакль «Московские процессы» о судах над Pussy Riot в Сахаровском центре, а в 2019-м организовал в Гамбурге перформанс Figures of Silence художника-акциониста Петра Павленского.

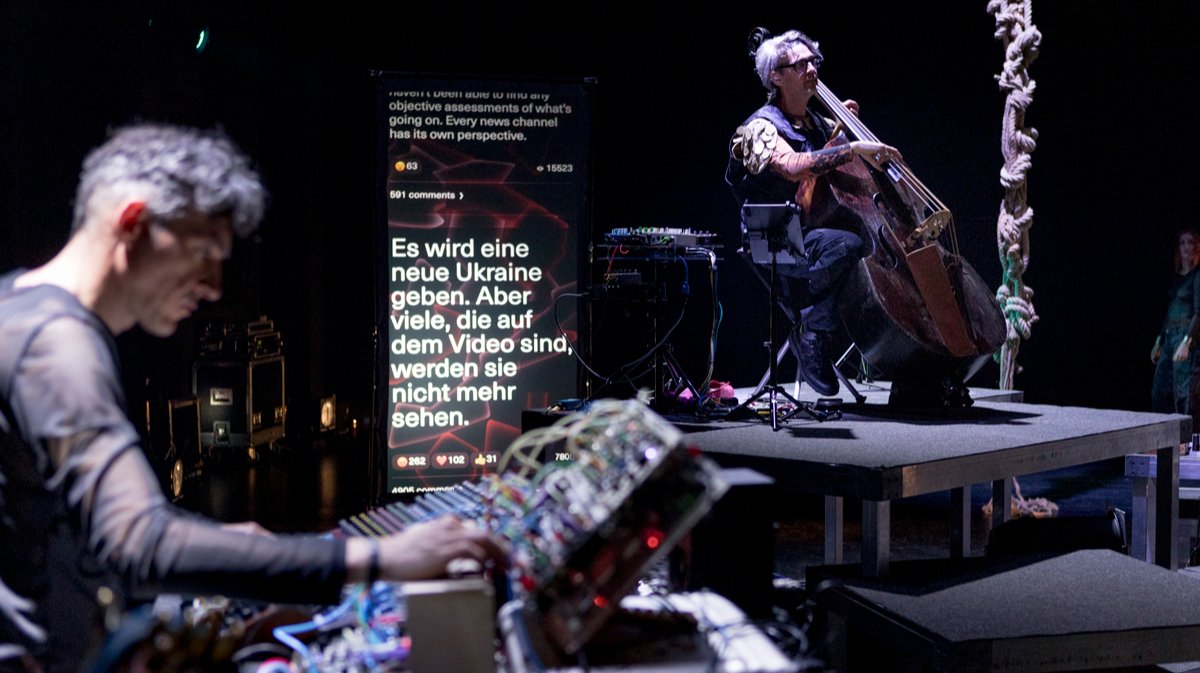

«Wagner Weltweit» — это не классическая опера, а мультижанровый спектакль, который объединяет театр, музыку, видео и перформанс. В нём задействованы два актера и четыре музыканта. Линейного сюжета здесь нет: действие строится как последовательность отдельных эпизодов. Актеры исполняют роли журналиста из Центральной Африки и российского пропагандиста, собравшего в себе черты Дмитрия Киселёва, Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. В их репликах сочетаются реальные цитаты и вымышленные монологи, в том числе звучит знаменитое высказывание Пригожина «Где боеприпасы, суки?» Периодически исполняются арии из «Кольца Нибелунга», используются переработанные вагнеровские мотивы и электронная музыка. Фиксированной партитуры тоже нет, звуковое оформление создается в реальном времени, всего в спектакле используется 27 переработанных тем Рихарда Вагнера. Сцена напоминает одновременно и телестудию, и волшебный лес, оформлена канатами и большим треугольным экраном для проекций, на которых появляются мемы, кадры войны и тексты из соцсетей. В итоге всё складывается в один большой коллаж о войне, пропаганде и власти.

Работе над «Wagner Weltweit» предшествовала масштабная исследовательская часть, в которой участвовали российская журналистка Мария Борзунова, специализирующаяся на расследованиях о российской пропаганде, и ее белорусская коллега Люба Касперович. Они помогали команде собирать материалы о деятельности ЧВК «Вагнер», анализировать контракты группы в Сирии и Африке, а также изучать российские пропагандистские нарративы в СМИ и телеграм-каналах. Эти документальные данные легли в основу либретто.

Авторский интерес к фигуре Пригожина и ЧВК «Вагнер» кажется закономерным: Евгений Пригожин уже стал персонажем массовой культуры, про него выпускают комиксы, множатся мемы и интернет-мифы, превращая военного предпринимателя в своего рода антигероя XXI века. Название группировки — позывной ее основателя Дмитрия Уткина, бывшего офицера спецназа, который увлекался третьим рейхом и даже носил татуировки с символикой СС.

Выбор «Кольца Нибелунга» в качестве основы — не случаен, ведь «Кольцо» — тоже сага о жадности, предательстве и крушении власти. Она вполне созвучна историям о частных армиях, которые строятся на псевдогероическом мифе, но легко приносятся в жертву собственными хозяевами. Прямых параллелей вроде «Россия — это Вальгалла» тут нет: спектакль предлагает гораздо более запутанную и противоречивую структуру. В какой-то момент опера превращается в давящую какофонию, в которой невозможно разобраться, — и это, вероятно, осознанный прием. Этот хаос, кажущийся избыточным, становится инструментом погружения зрителя в состояние дискомфорта, где больше нет привычных ориентиров и где любой миф может быть обращен в оружие.

Сценография тоже лаконичная и мрачная: массивная треугольная конструкция рассекает сцену, а проекции кадров из Украины, Центральноафриканской Республики и Сирии перемежаются с лозунгами и мемами из соцсетей. В том числе и на русском мате.

После Берлинской премьеры мы встретились с Йенсом Дитрихом и полтора часа проговорили об обоих Вагнерах, немецком и российском.

Йенс Дитрих

режиссер

— Йенс, честно признаюсь: когда я увидела новость, что в Берлинской опере поставили оперу про ЧВК «Вагнер», моя первая реакция была — «Что? Это какая-то шутка?» Вы сознательно рассчитывали на такую реакцию?

— Да, конечно. Такая реакция и была частью идеи. Потому что когда слышишь сочетание «опера» и «ЧВК Вагнер», тебя это выбивает из привычных координат. Бойцы ЧВК называют себя музыкантами, свои убийства — концертами, а саму группировку — оркестром. Их язык — жесткий, тюремный, мат, их идеология — это токсичная маскулинность и демонстрация силы. Это по сути своей мафиозная структура. А с другой стороны опера — символ самой высокой гуманистической культуры. Этот контраст меня и зацепил, я захотел соединить эти два противоположных мира. Но если посмотреть честно, в самой опере тоже ведь много насилия: убийства, предательства, смерть и кровь есть почти в каждой классической опере. Искусство всегда имеет дело с такими темами. Важно это не замалчивать, а осмысливать.

— В России культура сейчас очень активно используется как оружие пропаганды и нормализации войны.

— Да, я помню, как после бомбардировок ЧВК в Сирии был концерт, который дирижировал Гергиев, там был Путин, звучала великая музыка — Бетховен, Шостакович. Это всё используется для легитимации насилия. «Посмотрите, какие мы культурные люди, мы играем классику, а наши враги — дикари». И это ведь не только российская история: американцы, европейцы тоже применяли искусство в колониальных войнах, чтобы обосновать свое «превосходство».

Искусство становится инструментом дегуманизации: мы — люди, они — звери.

— Когда вы впервые услышали про ЧВК?

— В 2018 году я пригласил режиссера Александра Расторгуева на российско-немецкий проект в Гамбурге, и он рассказал мне, что планирует снять документальный фильм о ЧВК «Вагнер». Через несколько месяцев я узнал, что Александра и его коллег военных журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко убили в Центральной Африканской республике. Я был шокирован и не мог перестать думать о нашей с ним встрече. Уже тогда я видел в Москве нормализацию насилия и восхваление империи через спектакли и фильмы. Хотя Москва выглядела как любая европейская столица: люди сидели в кафе, улыбались, пили вино. У меня были друзья, которые уже тогда уехали из России: А я думал: «Что может случиться? Всё же стабильно».

Фото: Deutsche Oper Berlin

— Когда вы пришли к идее оперы?

— Когда Россия напала на Украину, для меня стало новым шоком и я понял, как ошибался. Был буквально парализован несколько недель. Потом в 2023 году я был в Руанде с другим проектом, который был посвящен пропаганде во время геноцида. Там я встретил журналиста из Центральноафриканской Республики, который знал Расторгуева, и он рассказал, как ЧВК захватывает власть в его стране. Я не мог заснуть той ночью, всё время думал: как так получилось? Как это возможно? Именно тогда мне пришла идея оперы Wagner Worldwide.

— Не могу не спросить, как думаете, почему Рихарда Вагнера так любят злодеи: от Гитлера до Уткина с Пригожиным? Не Чайковский или, например, Бетховен.

— С Вагнером связана идея всеобъемлющего произведение искусства, в немецком это называется Gesamtkunstwerk. Это большая концепция, где разные виды искусств, музыка, театр, архитектура, живопись объединяются в единое целое. Это мощная идея, которая подчиняет себе реальность. Это очень близко экстремистским идеям: мечта о великом, тоталитарном, чистом государстве, где всё под контролем. Музыка Вагнера сильно отличается от музыки Пуччини или Чайковского. Вагнер сложный, концептуальный, он создает большой нарратив, где идея важнее всего. Это созвучно с идеологией радикалов и диктаторов.

— Правда, что на этапе подготовки проекта вы вступили в закрытый чат бойцов ЧВК?

— Да, Мария Борзунова мне помогла с этим.

— Что главное вы поняли про людей в этом чате?

— По формату эта группа была очень похожа на сообщество, люди писали «Всем привет из Мали», выкладывали фото, присылали много мемов и шутили, это были, конечно, очень грубые шутки. Это была такая группа людей по интересам. Если не считать, что там был очень активный рекрутинг и постоянные короткие некрологи по погибшим бойцам. В чате были и женщины, они писали, как скучают по своим любимым, которые сейчас на задании.

— Как мотивировали вступить в ЧВК? Через патриотизм или деньги?

— Идея тоже упоминалась — защита родины и война с Западом. Но, конечно, основным мотивом были деньги: зарплата, бонусы за уничтожение техники, дополнительные выплаты за подбитые танки, об этом всегда было очень подробно. Еще этих людей мотивировал, скажем так, дух авантюризма.

— Я прочитала драматургию вашей оперы: вы не рассказываете историю ЧВК напрямую, а скорее погружаете аудиторию, замыкаете в это кольцо пропаганды и насилия.

— Это был осознанный выбор — не делать линейный нарратив. Мы показываем сцену за сценой, чтобы зритель мог почувствовать, как работает пропаганда.

Сначала зритель может даже сопереживать героям, пока не понимает, кто эти люди. И происходит ледяной душ, переход на другой уровень понимания и погружения.

И это в том числе отражает, как работают пропаганда, она всегда очень простая, играет на низменных эмоциях, а потом подменяет смыслы. Я не хотел давать готовых решений или нравоучений. И я не ставил задачу переложить или адаптировать «Кольцо» Вагнера под современный мир. Но общий нарратив, конечно, есть. Прежде всего это мифология и мифологизация. Пропаганда стала новой мифологией: мы живем во время, когда медиа и соцсети формируют наши представления о мире. Мы не знаем, какой мир на самом деле, но знаем, каким нам его рисуют, пропагандисты в том числе.

Фото: Deutsche Oper Berlin

— У вас есть персонаж Дмитрий Киселёв — это собирательный образ пропагандиста или конкретный человек?

— Собирательный образ, я бы даже сказал, символичный. Есть документальный фильм «Наш новый президент» Максима Поздоровкина о выборах Трампа в 2016 году, показанных глазами российских СМИ. В одной из сцен Киселёв разговаривает с молодым журналистом в Москве и говорит примерно следующее: «Я очень изменился. Раньше я верил в объективность, но теперь я эволюционировал». Эта фраза была для меня ключевой для понимания. Он, как и Владимир Соловьёв, в начале своей карьеры были либералами и настоящими журналистами. Они яро критиковали всё, что сейчас проповедуют. Например, та же Маргарита Симоньян всегда была на темной стороне, у нее в этом смысле нет развития. А Соловьёв и Киселёв были на светлой стороне, но осознанно выбрали темную сторону так, что стали ее символами. Это тоже одна из тем «Кольца» Вагнера: власть, основанная на лжи и насилии, разрушает всех своих приспешников. В Москве я встречался с Сергеем Доренко, и он очень много рассказывал мне, как работает российская пропаганда, и в том числе объяснял, что это по формату театральная постановка. Мы постарались перенести эту логику в нашу оперу.

— Это не первый ваш проект о России. В 2013 году вы продюсировали спектакль «Московские процессы» в Сахаровском центре о судах над Pussy Riot, потом работали с Петром Павленским. Почему вас так манит российская политика?

— Вы знаете, многие в Германии и в Европе в целом до сих пор романтизируют Россию, особенно те, кто в ней никогда не был. Для многих это такая большая сказочная страна высокой культуры. Я сам мечтал поехать в Россию — по рассказам бабушки, которая никогда в ней не была, но мечтала поехать. Это Россия без ГУЛАГа, без сталинского террора, без войн, без врагов народа, а сейчас без «иностранных агентов», без диссидентов и репрессий, без журналистов в изгнании, без режиссеров и художников в тюрьмах. Россия без ЧВК «Вагнер». Но нам, европейцам, нужно наконец понять, что России без всего этого не существует, и что мы облажались, наивно веря в российскую сказку.

Я распрощался с иллюзиями в первый же приезд, когда увидел, что стоит за этим фасадом. Пропаганда дает ощущение полной потери ориентации. Я хотел показать, где мы все сейчас находимся.

— Не только Россия?

— То, что происходит в России сейчас, касается не только России. Как в свое время гестапо и СС касались не только Германии.

— Как оперу восприняла берлинская публика?

— Многим показалось слишком сложным, слишком многослойным, слишком насыщенным — они говорили, что не могут сразу всё переварить. Но многие говорили, что это «слишком» в хорошем смысле. Некоторые ходили несколько раз и говорили, что с каждым просмотром начали лучше понимать.

— В Берлине опера шла всего три дня, где ее можно будет еще увидеть?

— Мы хотим показать в Мюнхене в начале следующего года. И надеемся, что будут приглашения из Польши и из стран бывшего СССР, — там это тоже может быть важно.

Фото: Deutsche Oper Berlin

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».