Коммунистический порядок (КП) хронологически (темпорально) и содержательно состоял из двух режимов: коммунистического режима-1 (КР-1) и коммунистического режима-2 (КР-2).

КР-1 (приблизительно 1922–1953 годы) возник из Первой мировой, революции, Гражданской войны. Это был режим тотальной и перманентной революции — как вширь (по всему земному шару), так и вглубь (до последних закоулков, где мог прятаться человек). Его метод — тотальное насилие, стремление к переделке всего и вся.

КР-1 — совершенно безгарантийная система. Записав в Конституции 1936 г. кучу прав трудящихся, их лишили главного — права на жизнь (а также, на веру, собственность, на социальный выбор). Когда-то Павел Пестель предлагал России систему гарантийной деспотии, в рамках которой люди оказывались под властью жесточайшей диктатуры, но получали немалые (по тем временам) социальные гарантии. Никита Муравьёв (из тех, которых вешают; известно, что были и те, которые вешали) хотел ввести в стране строй безгарантийной свободы. Обладание всеми правами свободного гражданина не предусматривало социальных гарантий. Большевики скрестили (мичуринцы!) пестелевскую деспотию с муравьёвской безгарантийностью. И пошли еще дальше: объявили безгарантийную диктатуру царством свободы и социального обеспечения.

Следует подчеркнуть: КР-1 работал в крестьянской стране и был возможен только в ней. Да, он разрушил Россию как крестьянский мир, «раскрестьянил» самого сельского жителя, резко усилил процесс урбанизации (в город бежали от Голодомора). Однако, повторим, он был обусловлен крестьянским характером той России.

КР-1 затрещал в начале войны. Он не выдержал германского давления. Громадные потери понесла РККА. Была оккупирована территория, площадью около 1 млн кв. км, с населением примерно 65 млн человек. Страну спасли советские люди, которые не захотели идти в иноземное рабство (со своим — мирились). Люди, которые во время войны вновь станут народом, а не классами, прослойками, винтиками. Начнут вспоминать: отечество, родина, семья, дом, — а не «троцкистско-бухаринские убийцы», «мировая революция», «пятилетка в четыре года».

Для страны началась Отечественная война. Бывшая также Освободительной — от сталинско-коммунистического режима (КР-1) с его абсолютным ужасом, насилием, попыткой универсальной переделки. Война вернула русским (и некоторым другим народам СССР) историю, которую у них отобрали большевики. Ведь СССР — название никогда не существовавшего государства: без прошлого, не связанного с определенной территорией (по Конституции 1924 года в СССР в принципе могли войти все страны, которые встали на путь строительства социализма).

Танк Т-34 вместе с пехотой контратакуют противника в ходе Курской битвы, июль 1943. Фото: Wikimedia

То есть в строгом смысле слова, СССР — и не государство вовсе, а нечто совершенно иное: «мир–система» в интенции.

Советский народ создавался как новая историческая общность (позднее его так и назовут). У этой общности не должно было быть не только истории, но и ничего личного, частного. У ее членов отнимались имена и присваивались «новоделы» — своего рода клички (Марлен, Явольт, Мэлор, Октябрина). Интеграторами этой общности являлись беспрецедентный массовый террор и страх, парализующие волю человека, и коммунистическая идеология, состоявшая из низкопробной смеси вырванных из контекста обрывков религии, науки, мифов, суеверий и проч.

При первом же столкновении с реальной угрозой всему этому пришел конец. Оказалось, что мы не СССР, а Россия; не Марлены, а Иваны; не «земшарная республика Советов», а «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»; не «пролетарии всех стран», а «Господи, помоги»; не «новые взаимоотношения полов», а «Жди меня…» и «Ты у детской кроватки не спишь…».

Война — это и демографическая катастрофа, изменившая общество. Погибло или умерло 27 млн человек, т. е. примерно 16% населения. 40% советских людей оказалось в оккупации (65 млн). 30 млн мужчин и 600 тысяч женщин были призваны в армию (немногим более 1 млн взяты из ГУЛАГа). Это — 18% населения. 17 млн человек были эвакуированы на восток (10%). 4 млн депортированы (в основном) в Германию. 2 млн осуждены военным трибуналом (650 тысяч — за сотрудничество с агрессором), 200 тысяч приговорены к смертной казни. 1 млн человек погиб в ГУЛАГе.

В первые месяцы войны немцы взяли в плен 3,3 млн солдат и командиров Красной армии. Из них 2 млн (60%) умерли или были казнены до конца 1941 г. Всего за военное время в плен попало 5,6 млн человек. Из них выжили и вернулись примерно 1,6 млн (около 30%). В Ленинграде от голода и холода умерло более 700 тысяч человек.

Перевозка советских военнопленных в открытых товарных вагонах, 1941 год. Фото: Wikimedia

В мае 1945 г. в ВКП(б) состояло 5,7 млн членов. Около 70% вступили в партию после 1941 г. Новая партия — новая страна. Одни ушли навсегда, другие приобрели новый — бесценный — социальный опыт. Опыт самостояния совершеннолетней личности (по терминологии Канта). Тотальная переделка тридцатых была снята с повестки дня. — Из войны вышел коммунистический режим-2 (КР-2). До смерти Сталина он во многом был еще проектом, но — явным, очевидным. «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но всё равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» (Б. Пастернак «Доктор Живаго»).

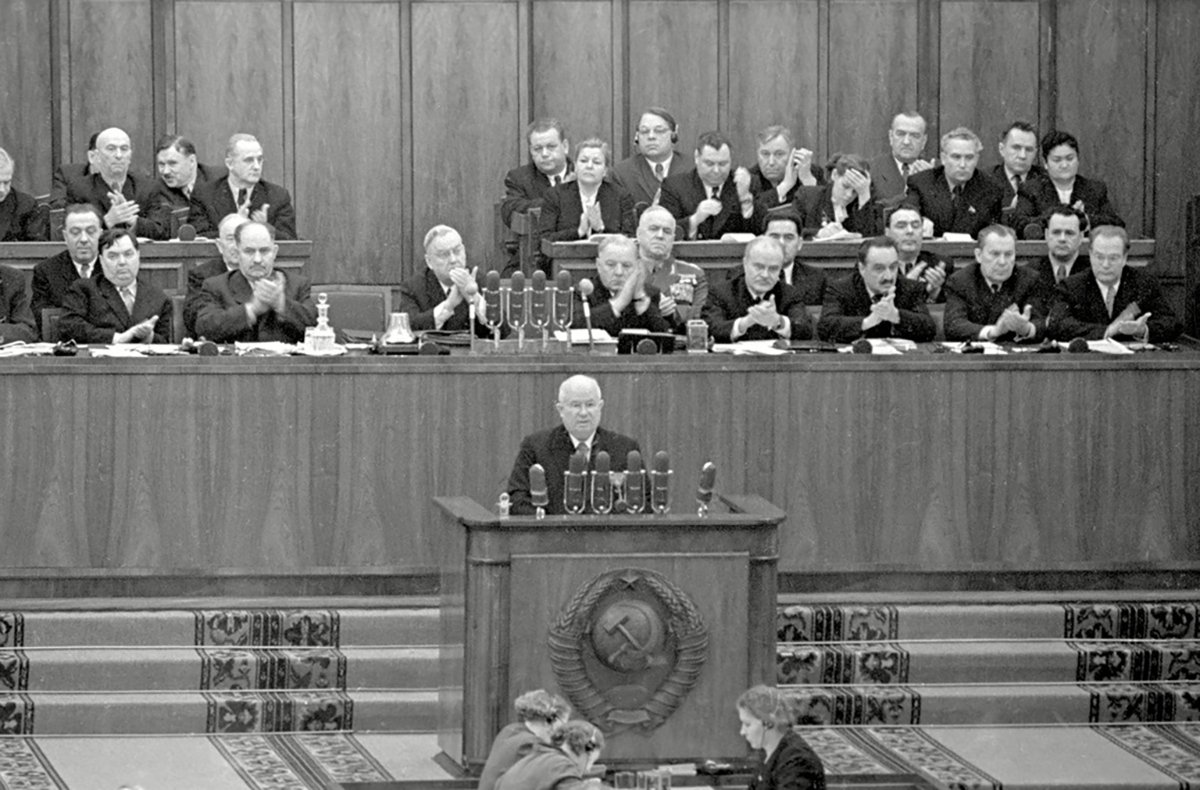

XX съезд КПСС — самое значительное событие в истории послесталинского СССР. Что же такое сделал Хрущёв на этом съезде? Его либеральные критики утверждают: «развенчал» Сталина — и спас саму тоталитарную систему. Нет.

Сбросив «отца народов» с «корабля современности», Хрущёв покончил с КР-1, режимом тотальной переделки, — и дал зеленый свет КР-2, номенклатурному режиму передела.

Хрущёв был Лютером коммунизма. Возможно, это слишком вольное и рискованное сравнение. И всё же в истории христианства и коммунизма мы можем обнаружить параллели (да, отчасти поверхностные, «внешние»). «Краткий курс» — несомненно, подобие «Нового Завета». Правда, главный персонаж «Курса» фактически возглавлял авторский коллектив. А апостолы писали после гибели Учителя.

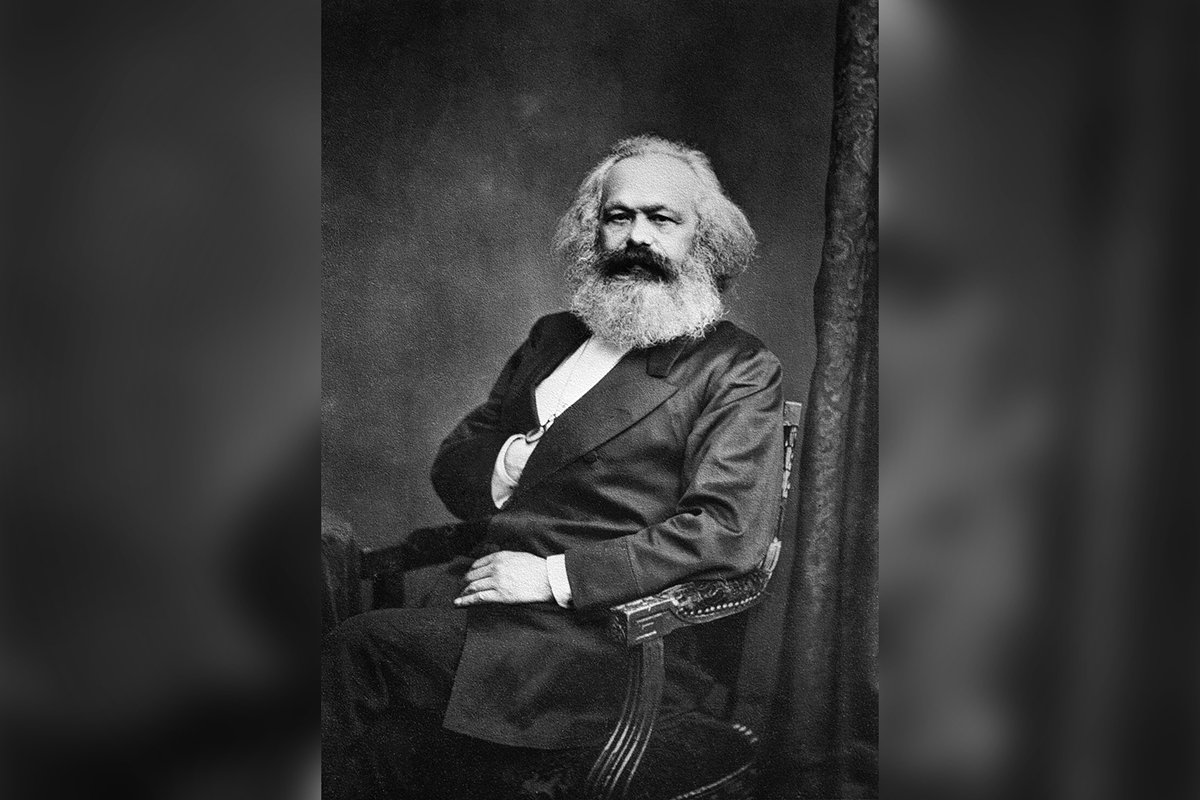

Вообще, сталинский «коммунизм» структурно был схож с христианством. Бог-Отец — Ленин, Бог-Сын — Сталин, Бог-Дух Святой — Идеология (Маркс, Энгельс — пророки, «крестители»), Церковь — Партия. Когда-то Лютер провозгласил: каждый — сам себе священник. Так начиналась демократия, современное полисубъектное общество. Так христианство «приватизировалось» христианами — и отменялись посреднические функции церковной иерархии.

«Разоблачив» Сталина, Никита Сергеевич тем самым сказал коммунистической номенклатуре: каждый — сам себе сталин, мы все — сталины, нам не нужен Сталин. Так сталинский коммунизм «приватизировался» номенклатурой; отменялась главная функция Сталина — «Ленин сегодня». Сталина выносят из Мавзолея. Начинается возвращение к Ленину — борьба за подлинного (несталинского) Ленина. В результате формируется коммунистическая полисубъектность — особенно в мировом коммунистическом движении и мировой социалистической системе.

Выступление Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, февраль 1956 года. Фото: Сергей Смирнов / russiainphoto.ru

Разумеется, процессы демонополизации и плюрализации затронули и Идеологию («Святой Дух»), и Партию («Церковь»). Единства в них не стало. Очевидно, что вслед за коммунистическим протестантизмом («Реформацией») должна была явиться и коммунистическая «Контрреформация». Это — неосталинизм. Когда-то, на излете христианской эпохи, Вольтер призывал: «Раздавите гадину» (католическую церковь). Это его требование вполне корреспондирует главному лозунгу Перестройки — эпохи угасания коммунизма: «Убрать из Конституции 6-ю статью». То есть: «Раздавите гадину» — партию.

На XX съезде КПСС Хрущёв ликвидировал порядок, в котором Сталин был главным, системообразующим элементом, субстанцией. Без Сталина и система оказалась другой. КР-1 — это Сталин-система, КР-2 — сталинская система. «Все», то есть номенклатура, стали коллективным «сталиным» (нечто отчасти схожее мы можем обнаружить в России после смерти Петра I, когда то та, то иная группа аристократии натягивала на себя мундир Самодержца-Моносубъекта, и в стране устанавливалось коллективное руководство).

Эта ситуация хорошо описана известным американским исследователем Мартином Малиа: «В 1953 г. в партии состояло 6,9 млн человек… Она твердо была на пути к тому, чтобы стать партией номенклатуры, где доминировала бы управленческая элита. Однако эта новая корпоративная природа партии еще слабо проявляла себя из-за абсолютной подчиненности Сталину и опеки над ней со стороны госбезопасности. К моменту падения Хрущёва в партии состояло 11,75 млн человек, и она уже окончательно превратилась в партию номенклатуры — корпоративную организацию управленческой элиты. Одновременно с падением Берии она освободилась от опеки госбезопасности, а также… от собственного вождя» (Малиа М. «Советская трагедия: История социализма в России», 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002. С. 368).

И далее уточняется: «Десталинизация означала… защиту партии от произвола любого Первого секретаря. Когда Хрущёва сместили, номенклатура в качестве некой политической единицы превратилась в нового высшего руководителя системы» (Там же. С. 369, 371). Никита Сергеевич «обеспечил аппаратчикам не только личную неприкосновенность, но и… возможность пожизненного сохранения ими своих должностей… В отсутствии террора Генеральный секретарь … держал ответ перед “кадрами”, а не наоборот, как это было при Сталине» (Там же. С. 320).

В 1956–1965 годах СССР пережил еще одну революцию. На этот раз исторически прогрессивную. Более 100 млн советских людей улучшили условия своего проживания. Это была жилищная революция. В основном она происходила в больших городах, но затронула и «малые», и «поселки городского типа». СССР окончательно превращался в современную, урбанизированную страну. Кроме очень важных (и необходимых) бытовых удобств, городское население получило и некоторые элементы privacy. То есть пространство именно его, индивида, личного пользования. Технический прогресс конца пятидесятых расширял и усложнял это пространство. Повышение материального уровня жизни (как результат относительно эффективной социальной политики тогдашнего руководства страны) сделало доступными радиоприемники, магнитофоны, книги (чей ассортимент чрезвычайно расширился), гитары и т. д. Всё это способствовало раскрепощению советского человека.

По своему воздействию на общество жилищную революцию Хрущёва можно сравнить с железнодорожной революцией Витте (конец XIX — начало XX в.). И та, и другая порождали новый социальный порядок. Образовывали новый «общий рынок» духовного и материального характера. В таких обстоятельствах КР-1 был аннигилирован, и на его руинах воцарился КР-2. Именно он соответствовал урбанизированной стране. Его модальный тип личности — горожанин со средним (как минимум) образованием.

Празднование 1 Мая. На трибуне — члены Политбюро: Никита Хрущев, Георгий Маленков, Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов и другие. Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Июнь 1957 г. стал переломным моментом в истории СССР. Большинство членов Президиума ЦК КПСС выступило за освобождение Хрущёва от обязанностей первого секретаря. Но министр обороны Жуков и председатель КГБ Серов на военных самолетах срочно доставили в Москву членов ЦК с мест. Был открыт Пленум ЦК. Недельная дискуссия принесла победу Хрущёву. Маленков, Молотов, Каганович, «примкнувший к ним» Шепилов и др. были объявлены антипартийной группой и лишились своих постов. Но никто не был репрессирован, уничтожен. Этим своим решением Хрущёв показал:

кровавая фаза жизнедеятельности номенклатуры завершена. Даже в случае поражения во внутрипартийной борьбе номенклатурщики получали не пулю, но — пенсию. В этом — коренное отличие от КР-1.

В те же годы Хрущёв выступил с предложением радикальных реформ. Децентрализация управления экономикой через создание совнархозов, образование рабочих советов на предприятиях (органов реального участия трудящихся в руководстве производством). Тем самым урезались полномочия Госплана и отраслевых министерств. В стране постепенно вводилась экономическая демократия. Столичная бюрократия возненавидела Хрущёва.

Никита Сергеевич планировал также реформирование КПСС: разделить ее на промышленные и сельскохозяйственные обкомы. Таким образом создавалась основа для введения двухпартийного режима. Ко всему прочему, Хрущёв предлагал производить ротацию партийных кадров: на каждых выборах обновлять состав избранных в парткомы и партбюро на одну треть (от этого были освобождены ЦК КПСС и ЦК союзных республик).

Хрущёв был обречен. Номенклатура, получив власть, благосостояние и гарантии жизни без страха, вполне удовлетворилась. Теперь беспокойный, неуемный «царь Никита» только мешал ей вкушать dolce vita. Гражданское общество, находившееся еще в начальной стадии формирования, не могло быть — какой-никакой — опорой его преобразований. Хотя становление civic society и было, наверное, главным содержанием эпохи «оттепели». Те, кто слушали и напевали Окуджаву, не хотели и не могли вернуться в лагерно-казарменный Эдем. Они не годились в сталинисты, националисты, империалисты, etc. Их мечтой, по преимуществу, был общественный уклад, который в скором времени назовут «социализмом с человеческим лицом». Сам Хрущёв, кажется, не понимал всего этого. Хотя и окружал себя молодыми людьми (спичрайтерами, «писарями»), не чуждыми этим эмансипационным настроениям.

В целом были три варианта дальнейшего развития страны. Возвращение к лагерно-казарменным порядкам, движение в сторону «социализма с человеческим лицом» и укрепление номенклатурного общества благосостояния. Ситуация во многом определялась стремлением основной массы населения перейти от общества истребления к обществу потребления. Очевидным было и воздействие инстинкта самосохранения, и усталость от многодесятилетней «диеты», навязанной советскому народу КР-1. В этих условиях наибольшие шансы были у номенклатурного общества благосостояния. Которое в общих чертах уже было построено в поздние хрущёвские годы. Два других варианта развития были отложены Историей на «потом».

Через двадцать примерно лет после свержения Хрущёва приходит Горбачёв и пытается реализовать мечту о «человеческом лице». Подобно своему предшественнику, он терпит поражение. Из этого можно сделать такой вывод: гуманный социализм осуществим лишь как переходный этап от тоталитаризма к либеральной демократии. Исторический опыт Венгрии, Чехословакии, Польши, России подтверждает это. Попытка построить (хотя бы в общих чертах) «социализм с человеческим лицом» ведет к краху социализма как исторической формации. И к поражению политических романтиков-социалистов (Хрущёв, Дубчек, Горбачёв и др.).

Президент СССР Михаил Горбачев, спикер парламента Анатолий Лукьянов (слева) и министр обороны маршал Дмитрий Язов (справа) возлагают венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День Победы в Москве, Россия, СССР, 9 мая 1991 года. Фото: Alain-Pierre Hovasse / EPA

Что касается сторонников лагерно-казарменных порядков, то и они в общем будут постоянно отказываться от своего социалистического «измерения» в пользу ультраправого, черносотенного традиционализма (деятельность 5-го Главного управления КГБ и его руководителя генерала Ф. Д. Бобкова). На рубеже столетий (и тысячелетий) они начнут возвращаться в российскую историю. Этот процесс, как уже отмечалось, Л. Д. Гудков назвал «возвратным тоталитаризмом», а Л. М. Тимофеев еще в конце девяностых описывал как «российский фашизм». Вот именно в этой фазе социального бытования находимся мы сейчас. Перефразируя Ленина, скажем: видимо, казарменно-лагерный режим — «всерьез и надолго» (одно пояснительное замечание: это определение устарело, хотя нынешний порядок отчасти и сохраняет свою былую эссенцию; требуется иная квалификация, точнее выражающая его новое, более сложное содержание).

В заключение несколько слов о номенклатурном обществе благосостояния. Если КР-1 был миром абсолютного рабства и истребления, то КР-2 — обществом расконвоированных. То есть режим содержания принципиально смягчился. И номенклатура занялась традиционным российским делом — переделом материальной и символической субстанций. Теперь «ворюга», а не «кровопийца» (по терминологии И. Бродского) становился модальным типом номенклатурной личности.

При этом следует помнить, что номенклатурное общество благосостояния (оно же: общество расконвоированных) существовало не само по себе, а было верхушечным слоем КР-2. Если XVIII и XIX столетия прошли в России в условиях противостояния враждебных субкультур — европеизированной и традиционалистской, то под покровом КР-2 мы можем обнаружить более органичное соотношение двух субстанций.

Не исключено даже, что это была одна субстанция, состоявшая — как это характерно для современных социумов — из элиты и массы. Иначе говоря, из элиты и массового общества.

Это была расконвоированная новая общенародная общность, главными целями и содержанием деятельности которой являлось потребление. Именно оно стало интегратором КР-2 и его движущей силой. Одним из важнейших следствий превращения потребления в главный способ жизни было расширение и всё большее утверждение в социальной диспозиции privacy. А это то, что поддерживает равновесие в массовом обществе. Или, говоря иначе, выводит человека из-под диктатуры массы в пространство автономии и независимости. В советском варианте это означало постепенное освобождение от коммунистической идеологии.

Кстати, известное полуанекдотическое признание Леонида Ильича («Кто поверит, что Лёня Брежнев читал Маркса?!») было не только трезвой самооценкой генсека, но и фактическим развенчанием Маркса как основоположника и идеологического демиурга. Оказывается, что можно править социалистическим государством, не прочитав Маркса.

Так начиналась эпоха строительства собственных домов (дач) и отказ от возведения общего дома — коммунизма. Частное личное побеждало обезличенное коллективное. Субъективный материализм (выражение моего учителя Н. Н. Разумовича) превзошел материализм без материи (это Андрей Белый: материализм победил, но материя исчезла).

Этот относительно благостный взгляд на российскую историю XX в. подправила в начале XXI-го сама российская история. Она вновь выбросила коленце. И вновь отказалась от благородного утверждения: свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Мы так и не перешли от общества расконвоированных к обществу свободных. Превратили страну в военное поселение.

Карл Маркс. Фото: Wikimedia

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».