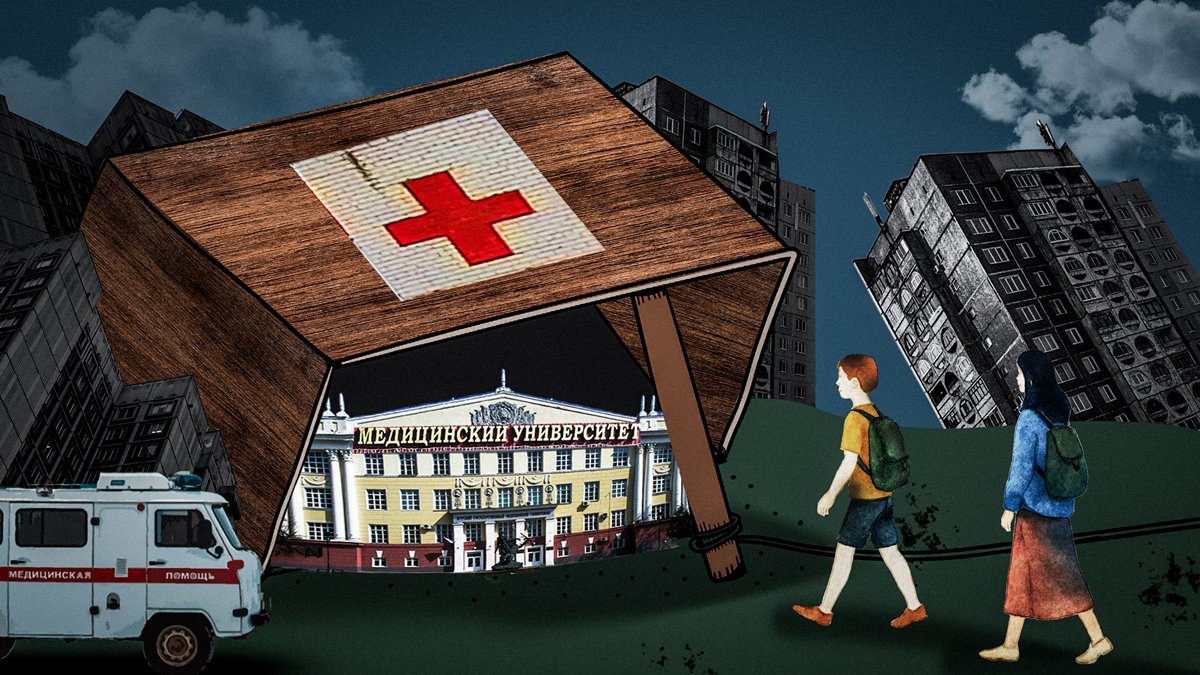

В мае Минздрав опубликовал новый законопроект: выпускников медвузов хотят обязать отрабатывать три года после окончания учебы в медицинских учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Речь идет только о тех, кто получил образование за счет бюджета: федерального, регионального или местного. Если документ примут, изменения вступят в силу в ускоренном порядке — с 1 января 2026 года. Нынешние студенты надеются, что их нововведение уже не коснется. Врачи предупреждают: скорее всего эта мера только усилит дефицит кадров.

Материал был впервые опубликован на сайте проекта «Ветер».

«Самые умные ребята после школы не пойдут в мед»

В семье Матвиенко медицина — дело потомственное. Дочь Екатерины, действующего кардиолога регионального медучреждения, учится в медвузе. Мама студентки дважды участвовала в голосовании на портале общественного обсуждения и оставляла множество комментариев под постами о законе. «Я нажила себе одни болячки на нервной почве из-за этой проблемы, — рассказала женщина “Ветру”. — Для нас главное, чтобы при принятии закона он не коснулся уже обучающихся, поступивших ранее. Дочь говорит, что если бы знала об этом заранее, скорее всего не поступала бы в мед».

После выпуска девушка хочет поступать в ординатуру хирургической специальности. Отработать сначала три года участковым терапевтом в ее в планы не входило. «В декабре 2024 вышло постановление правительства, по которому целевики (студенты, которые учатся бесплатно по квоте по трехстороннему договору с вузом и заказчиком, например, Минздравом, больницей или поликлиникой. — Прим. ред.) могут не отрабатывать после специалитета, а перезаключать с тем же заказчиком договоры в ординатуру. По целевому учатся все блатные, дети чиновников, и они оказались в выигрышном положении. Ребенок сдавал ЕГЭ по 100 баллов за предмет, поступил на бюджет (всего было 5 мест!) и оказался должен. Нас не вправе обложить штрафом, в противном случае люди будут судиться», — говорит Екатерина.

В ординатуру принимают по сумме баллов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 в редакции от 28.12.2024 целевик получает сразу 200 баллов. «При этом цена красного диплома — 55 баллов. Президентской стипендии — 20, научной статьи в международной базе — 20. В конкурсе целевикам не будет равных — они перезаключат договоры в ординатуру с бонусом в 200 баллов, — возмущается врач. — Стобалльники-бюджетники оказались в дураках. Целевики пойдут в ординатуру, платники — в платную медицину, а стобалльники — участковыми терапевтами. Даже в платную ординатуру по проекту нельзя поступать без отработки».

Екатерина Матвиенко уверена, что отодвинуть мечту стать хирургом или гинекологом на три года — плохая идея: «Перегорит, руки опустит, потеряет умения, плюнет и совсем уйдет из медицины. В перспективе это еще больше усугубит кадровый голод. Самые умные ребята после школы не пойдут в мед».

По словам кардиолога, требования к врачам и так не соответствуют оплате труда. Дочь Екатерины устроилась работать в стационар палатной медсестрой на полставки:

«Пять суточных дежурств с 8 до 8, не присесть, зарплата — 14 тысяч. Деньжищи!» — иронизирует врач.

Говорит, что курьер, развозящий пиццу, получает намного больше врача со стажем и высшей категорией.

Сама Екатерина работает в воронежской больнице с 2006 года. Рассказывает, что раньше туда принимали только «избранных»: «Сейчас врачей не могут найти. Ушел один невролог, один уролог — никто не пришел на вакантные ставки. Сестер не хватает. Особенно плохая ситуация в первичном звене, где я работаю. Хорошие врачи со стажем уходят. Зарплаты не растут: прибавили оклад, но сняли другие надбавки. Отрапортовали об увеличении, реально же общая сумма на выросла. Везде звучат липовые отчеты, как у нас все хорошо, но все знают, что это не так. Врачи вынуждены работать в нескольких местах по совместительству. Как говорится, на ставку есть нечего, а на две — некому. Хоть как-то держатся, принимая на работу студентов, которые пыжатся заработать баллы для ординатуры. Наивные… Учиться столько лет, так тяжело учиться, чтобы на выходе не зарабатывать на жизнь и не иметь возможности свободно распоряжаться своими способностями».

В чем суть законопроекта?

Согласно новым поправкам, выпускники-бюджетники медицинского и фармакологического направления должны будут проходить обязательную трехлетнюю отработку после окончания вуза или колледжа. Местом отработки могут быть как государственные учреждения, так и частные клиники, которые работают в рамках системы ОМС. Трудоустроиться нужно будет в течение одного года после завершения учебы.

Срок отработки — «не более 3 лет». Точная продолжительность не указана, однако авторы поправок подчеркивают, что правительство может сократить этот период для некоторых специальностей и в конкретных регионах — например, на Крайнем Севере. Работать выпускники будут под контролем наставника.

В интернете люди сравнивают инициативу с распределением советских времен. В Минздраве возражают, что новая система якобы учитывает мнение врачей — они сами смогут выбрать регион отработки и организацию.

Кто не будет отрабатывать положенный срок в системе ОМС, понесет финансовые последствия: придется компенсировать бюджету расходы на обучение в трехкратном размере. Эта сумма будет рассчитываться исходя из фактических расходов, которые понес федеральный, региональный или местный бюджет на обучение одного студента, умноженных на три. В пояснении сказано, что штраф за стандартную шестилетнюю программу может составить более 3,5 миллиона рублей. Для сравнения: средняя стоимость обучения студента-медика в год оценивается примерно в 203 тыс. рублей. Например, в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова год обучения стоит порядка полумиллиона рублей, а в Кубанском или Уральском медицинских университетах — порядка 250 тыс. Кстати, в первой версии документа подразумевалось двукратное возмещение расходов.

Чтобы новая система заработала, поправки внесут в два федеральных закона: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Зачем Минздрав это делает?

В первую очередь — чтобы смягчить острый дефицит кадров в системе государственного здравоохранения. В 2024 году он составил 23 тыс. врачей в первичном звене и 75 тыс. средних медицинских работников. В феврале этого года глава Минздрава Михаил Мурашко называл близкие к этим, но немного другие цифры: 23,2 тыс. и 63,6 тыс. При этом в министерстве открыто выражают недовольство тем, что 35% выпускников медвузов и 40% тех, кто окончил медколледж, не работают в госучреждениях. Молодые специалисты выбирают частные клиники, фармацевтические или страховые компании. Некоторые меняют профессию.

Причин две: низкие зарплаты и неблагоприятные условия труда. Зарплата больше половины медиков не покрывает базовые потребности: питание, оплату жилья, лечение, следует из опроса «Врачи РФ» проведенного в прошлом году. Из-за этого специалисты вынуждены брать больше ставок или подрабатывать в другом месте.

Дефицит медработников связан и с оттоком врачей за границу: масштабная волна эмиграции прошла после начала полномасштабной войны в Украине. К тому же последние три года наиболее приоритетными при распределении госбюджета стали военные расходы — они увеличились более чем в 2 раза. Доля расходов на здравоохранение относительно общего бюджета все время снижается. К примеру, в 2025 году они составят 3,5% от ВВП и 9,7% от всех бюджетных расходов по сравнению с 3,7% и 10% соответственно в 2024 году.

Позиция министерства такова: выпускники, которые используют государственное образование как беспроцентную рассрочку, нарушают обязательства. В итоге вина за структурную проблему ложится на граждан. Новый проект, возможно, частично выровняет диспропорции в доступе к первичному звену медицины, но могут еще сильнее пострадать узкие направления.

Ловушка бесплатного образования

Непонятно, коснутся ли поправки тех, кто прямо сейчас учится в медицинском. Нынешние студенты при поступлении не подписывали никаких договоров и не были информированы об обязательной отработке.

Павел П. (имя изменено) — студент Курского государственного медицинского университета. Он уверен, что нововведение не затронет его выпуск, поскольку он уже на 6 курсе: «Не переживаю по этому поводу, но за державу обидно». Будущий медик полагает, что таким образом удастся лишь частично компенсировать нехватку врачей. «Это агональная попытка Минздрава решить проблему кадрового голода в российском здравоохранении, — говорит он. — В дальнейшем это может привести к оттоку абитуриентов из медицинских университетов и еще большему кадровому дефициту. Помимо этого, все идеи принуждения, по сути, ущемляют в правах огромную группу людей, лишая их возможности выбора, свободы, потенциального карьерного роста. Между тем, основной закон страны гласит, что “каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии” (п. 3 статьи 43 Конституции Российской Федерации. — Прим. ред.)».

Кстати, другая, 37-я, статья Конституции закрепляет право на свободный труд: «Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Принудительный труд, согласно основному закону страны, запрещен.

Павел считает, что низкие зарплаты — не единственная причина нехватки кадров. Отношение к медикам тоже играет роль. «Профессия врача в России возведена в статус жертвенной, — делится молодой человек. — Становясь врачом, ты автоматически превращаешься в обслуживающий персонал для пациентов и их родственников, некоторые считают себя вправе хамить, требовать необоснованных обследований, вторгаться в личную жизнь врача: смс, звонки в нерабочее время, критика из-за профилей соцсетей и тому подобное. В ряде случаев происходит и физическое насилие. Несмотря на всю благородность профессии, за громкими криками о призвании стоят только бессонные ночи, выгорание, отсутствие мотивации к профессиональному росту».

Ординатор Роман Ипатов тоже возмущен. «Бюджетное обучение всегда рассматривается людьми как поощрение, — говорит он. — Поступить на бюджет довольно тяжело: нужно долго заниматься с репетиторами, хорошо учиться.

Получается в итоге, что твое бюджетное образование становится для тебя ярмом, и это уже не привилегия, а какой-то кот в мешке, который, скорее всего, ничего хорошего собой не представляет.

Ну и принудиловка, конечно, никому не нравится».

Медик уверен, что несмотря прописанную в поправках возможность выбора места отработки отправлять могут в регионы, где врачей остро не хватает. «А почему их там не хватает? — задается вопросом Роман. — Плохие условия, маленькая зарплата. Если человека туда зашлют принудительно, сверху повесят груз ответственности в виде штрафа, то ему можно в общем-то и не платить хорошую зарплату, и не обеспечивать его жильем. А зачем? Он не уедет, ему же штраф огромный платить».

Такую же позицию занимает глава профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Попытку обязать вчерашних студентов работать в государственной системе он называет дискриминационной мерой. Коновал уверен: если нововведение об отработке будет принято, трудоустроенные выпускники окажутся чрезвычайно уязвимыми — под страхом увольнения с финансовыми последствиями ими смогут манипулировать, заставляя соглашаться на любые условия труда.

Сторонники обязательной отработки в медицинской среде тоже есть, но и они сомневаются. «В целом я за отработку, но тут много “но”, — делится с “Ветром” врач из Истры. — Закон сырой, и его нужно доработать, говорю как юрист с высшим образованием, помимо меда. Тех, кого отправляют отрабатывать, надо либо обеспечить жильем, либо они должны сами выбирать себе город отработки, причем должен идти стаж, а мужчинам — отсрочка от армии. Второе — если студенты к этому времени обзавелись семьей, то нельзя их отправлять в другие регионы и отрывать от своих супругов и детей. Следует найти им место отработки в том же регионе проживания. Иначе приоритет сохранения семей и повышения рождаемости не будет соблюдаться, а кадровый голод в медицине будет расти. Я закончила мединститут по специальности "Лечебное дело" во время коронавируса и из-за карантина не смогла пройти практику. Теперь очень тяжело устроиться без опыта. Так что отработка бы не помешала».

Мария Кокшарова из Челябинска выпустилась из медвуза 3 года назад, а сейчас работает в кардиологии. Врач уверена, что система отработки для студентов «хороша», но не в сегодняшних реалиях. «В Советском Союзе на пятом курсе происходило распределение всех студентов, они делились на специальности: общехирургическая, терапевтическая и акушерско-гинекологическая. Сейчас этого нет.

Мне обидно за студентов, которые выбирают другой путь, не терапию. Их дорога к мечте значительно удлиняется».

По словам Марии, сейчас у врачей практически нет конкуренции: «Очень много вакантных ставок. Места есть и в селах, и в малых городах, и в больших. Лет 10 назад, чтобы попасть в какую-то узкую специализацию, нужно было действительно доказать, что ты достоин этого места. Сейчас нехватка специалистов настолько большая, что буквально любой после окончания медуниверситета может прийти и сказать: “Я хочу у вас работать, я только закончил институт”, — 80−90 процентов вероятности, что его возьмут вообще без каких-либо проблем. В госучреждениях, когда такой специалист появляется, его даже начинают перетягивать разные больницы. Проблем с трудоустройством на сегодняшний день в медицине практически нет. Я не буду говорить про какие-то узкие специальности, но терапевты, кардиологи, хирурги — их постоянно не хватает».

Врач уверена, что дефицит узких специалистов станет острее, однако мера поможет сократить кадровый голод в первичном звене. Если в городе, к примеру, нет нейрохирурга, то пациентов могут отправлять в областной центр, но без участковой службы не обойтись нигде. При этом Мария отмечает, что мотивация и вовлеченность новоиспеченных врачей-терапевтов будет ниже: «Допустим, студент поступает в медвуз в 18 лет, мечтает стать кардиохирургом, в его голове блестящая карьера. А на 6-м курсе ему говорят, что он должен 3 года отработать терапевтом в поликлинике. Какая отдача от этого доктора? Он будет к каждому подходить, слушать, думать или просто для галочки писать осмотр и отпускать? Он там будет сидеть как на каторге».

Анастасия Виноградова

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».