Никаса Сафронова много лет называют придворным живописцем путинской России, и в 2025-м на его творчество все еще есть спрос. Именно Сафронов написал портрет Дональда Трампа, который Владимир Путин подарил американскому президенту в марте. За месяц до этого художник встретился с папой римским Франциском I, вручил ему две свои картины (портрет Франциска I и вид аргентинского храма, где папа начинал службу) и, якобы, договорился о проведении выставки в Ватикане.

Для искусствоведов имя Сафронова стало нарицательным — олицетворением дурновкусия и подчеркнутого угождения заказчику. Обнаружение в фонде ГМИИ им. Пушкина (позже выяснилось, что не в основном) не так давно купленного полотна Сафронова, прозванного в народе «Пушкин и пингвины», спровоцировало скандал этой весной. В 2008 году в эфире ток-шоу «Гордон Кихот» с решительной критикой живописца выступили экс-директор Пушкинского музея Марина Лошак, многолетний директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, нынешний глава Отдела искусства ХХ–ХХI вв. Третьяковской галереи Наталия Александрова и другие эксперты. Но всё это не мешает художнику на протяжении четверти века оставаться успешным и в медийном, и в коммерческом смысле.

Ироничное отношение специалистов привело к тому, что феномен Сафронова осмыслен слабо, хотя такая долгая и яркая карьера не могла вырасти на пустом месте. Его живопись точно отразила запрос элит России и стран СНГ к искусству и стала своего рода зеркалом 1990–2020-х. Сорин Брут решил разобраться в творческом пути и методе портретиста.

Мечтатель, которого позвал Леонардо да Винчи

Беда биографии Никаса Сафронова заключается в том, что главный спикер — он сам. Художник уже попадался на приукрашиваниях и мифах. В 2000-е, например, заявил, что три его картины приобрел Эрмитаж. Позже музей опроверг эти слова. Свою биографию Сафронов охотно рассказывает в бесчисленных (и это почти не гипербола) интервью — какие-то истории раз за разом повторяет, другие слегка переиначивает, а отдельные места последовательно затуманивает. Наименее ясным остается период 1980–1990-х, когда Сафронов вышел на тропу успеха. Медийная стратегия художника создает ощущение открытости и изобилия информации. На деле ее не так уж много, а какая часть правдива, остается только гадать.

Николай родился в Ульяновске, в бедной многодетной семье бывшего военного, жившей в квартире в бараке. Рисованием увлекся в детстве, но в художественную школу не ходил. Копировал иллюстрации и репродукции, «воплощая, таким образом, свои мечты о путешествиях и приключениях». Позже эти мечты привели его в Одесское мореходное училище. По одной версии, об искусстве он тогда даже не помышлял, но мечтал пойти по стопам пиратов — героев любимых книг. По другой (автобиография «Кино для взрослых» в соавторстве с Наталией Ивановой) — подавил желание стать художником, так как не был уверен в себе, а родители выбор не одобряли. Впрочем, из мореходного Николай отчислился уже через год.

Некоторое время учился в Ростовском художественном училище, куда едва поступил без академической подготовки (единственный преподаватель разглядел талант юноши и взял его авансом; вскоре Сафронов почти всех обогнал благодаря усердию! Могло такое быть? Вполне. Похоже на миф? Очень). Всё испортили конфликт с другим преподавателем и, разумеется, романтические коллизии (бурная личная жизнь Сафронова некогда была частой темой в светской хронике).

Никас Сафронов, 2004 год. Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Художник бросил училище, отслужил в армии, а затем отправился на родину матери в Паневежис (отсюда псевдоним «Никас»). В Литовской ССР работал художником в театре и на льняном комбинате, учился на дизайнера в Вильнюсском художественном институте (1978–1982). В Литве же устроил свои первые выставки. Тогда он увидел сон, где по галерее его собственных картин Сафронова водил и давал советы Леонардо. Так Никас убедился, что его призвание — искусство (присниться, конечно, могло, но опять уж очень похоже на миф). В 28 лет Сафронов отправился покорять Москву и поступил в консервативную Суриковку.

Пока ничто в этой биографии блестящей художественной карьеры не обещает. А дальше начинается таинственная дымка. Возможно, зарабатывал фарцовкой. В перестроечные годы вроде как участвовал в неких выставках на Западе, но названия почти никогда не упоминаются. В одной из биографий перечисляются несколько экспозиций с работами в жанре ню. В любом случае вряд ли эти выставки могли запустить карьеру Никаса, хотя в резюме смотрелись бы отлично (но ведь для этого в них и участвовать не обязательно).

Сам Сафронов иногда отсчитывает свою известность с появления в программе «Взгляд» в 1987-м. Нередко Никас рассказывает, что дружил с Листьевым. Вдова журналиста Альбина Назимова в интервью давала понять, что дружбы между журналистом и живописцем не было. Дмитрию Гордону художник описывает, как в начале 1990-х стеснялся приглашать своих друзей, заморских звезд, в однокомнатную квартиру. То есть покорение Москвы тогда еще продолжалось. До громкого успеха, между тем, оставались считанные годы.

Никас Сафронов и актриса Ольга Сидорова во время съемок сериала «Примадонна», 26 февраля 2005 года. Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Ура заказчику

Славу Сафронову принесли портреты знаменитостей и представителей российской элиты. Но каким образом он получил «доступ к телу», стал «доверенным» художником, чьи работы украшают особняки и дворцы очень богатых россиян? Самую известную (и, разумеется, не подтвержденную живописцем) версию стратегии Сафронова изложил публицист Василий Чапаер, который, по его словам, знал художника в начале 1990-х.

Чапаер объясняет, что живописец создавал портреты звезд и политических лидеров по фото и отправлял им в подарок. От наиболее вежливых в ответ приходило благодарственное письмо. Затем художник издавал альбом, где под портретом знаменитости появлялась надпись, вроде «хранится в личном собрании этой знаменитости» (подставить правильное — Жан-Поль Бельмондо, Алла Пугачева, английская королева и т. п.). Дальше альбом можно было показывать потенциальным клиентам, подтверждая достоверность сведений благодарственными письмами. В той же статье публицист рассказывает историю о том, как Сафронов вручил портрет Андрею Макаревичу, подловив его около дома. Текст распространился по сети, в т. ч. через популярный ЖЖ Станислава Садальского.

Похожую версию недавно озвучила журналист и искусствовед Юлия Панкратова: «Он, конечно, гений самопиара. (…) Он с конца, по-моему, 1990-х понял, что главное — это тусовка. Ходил на все мероприятия, устраивал там какие-то странные перформансы, иногда с раздеванием.

Был он таким мужчиной видным, а мужчин видных всегда не хватает на тусовках — его приглашали. (…) Самый главный его шаг — он приходил, например, на день рождения и дарил портрет. (…) Это ж не фотографию тебе дарят, не сувенир, а вдруг твой портрет! В раме! Большой! Приносят! И ты сразу очень важным себя представляешь.

Поэтому я думаю… Нет, я не думаю, я уверена, я знаю, он внедрялся таким образом, знакомился».

Дальше, очевидно, подключалось сарафанное радио и желание быть не хуже элитного соседа. Дополняющие друг друга версии выглядят убедительно и многое бы объяснили в развитии незаурядной карьеры Никаса. Если все было так, Сафронов пошел нетипичным для современности путем. Сделал ключевую ставку не на выставки, аукционы, галереи, музейные проекты, но на частный заказ обеспеченного клиента — и этого клиента завоевал. А вместе с ним, как заправский пират (из детской мечты), взял на абордаж культурное пространство путинской России.

Выставка Никаса Сафронова в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург, 9 октября 2024 года. Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Сафронов действительно умеет располагать к себе. Сложно не очароваться мягкостью, добротой, дружелюбием, которое сочится из его интервью, особенно в последние годы. Волей-неволей подумаешь: «Какой бы он ни был художник, а человек ведь хороший». И бог бы с ним, с тем старым скандалом: у Сафронова украли несколько картин, он обозначил их цену, а когда картины нашлись, сотрудники Третьяковки провели экспертизу и оценили их почти в 10 раз дешевле. В том числе, потому, что картины «оказались выполненными в технологии цветной печати на холсте, а поверх слоя печатного изображения имеется проработка живописными средствами».

Даже к высказываниям Сафронова об «СВО» прицепиться сложно. Художник сразу заявил, что против «братоубийственной войны», как и любых военных действий. При этом говорил, что люди искусства не должны «пиариться на политике», и не одобрял критику российской власти со стороны уехавших знаменитостей. Сам он подобной критики избегал. На фоне завоевания мирового инфополя Дональдом Трампом Сафронов тоже не потерялся. Он активно участвует в телешоу и раздает интервью. Забыть Никаса не удастся — даже если очень хочется! Однако какой бы удачной ни была пиар-стратегия, главный и важнейший элемент успеха Сафронова — точное попадание в эстетический запрос своей аудитории.

Поддержать независимую журналистику

Улыбка Дейла Карнеги

Живописца обычно упрекают в том, что он пишет не людей, а их представление о себе — как бы идеальную версию конкретного человека. Приукрашивание внешности идет рука об руку с возвеличиванием. Так, на новом портрете Дональд Трамп показан в свой «кульминационный» момент — поднялся после покушения и вскинул кулак. Трамп здесь — прежде всего победитель. Отчасти этот образ лепится из двух других — героя-революционера и властителя (Нью-Йорк на заднем плане покорен).

Так же броско в портрете Майи Плисецкой подчеркивается ее художественная гениальность — балетные позы, погруженность в творчество, вдохновенно запрокинутая голова и взгляд, направленный не иначе как в вечность. Образ Франциска I на портрете — буквально квинтэссенция святости (просветленный лучами солнца лик и парящие над головой «святые духи»). Мудрость, воля, но и атрибут папского статуса в виде собора Св. Петра. Не картина — искушение, которому, хочется верить, папа противостоял достойно.

Создается впечатление, что некогда Сафронов прочитал известную книгу Дейла Карнеги и многое из нее почерпнул. Например, идею о том, что каждый человек прежде всего хочет быть значимым. Именно значимость «выдающейся личности» (больше выдающейся, чем личности) — главный месседж, транслируемый портретами Никаса. Как тут устоять? За российскими заказчиками подтянулась «аристократия» СНГ, а следом и неискушенные клиенты из других стран.

Картина Никаса Сафронова на выставке в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург, 9 октября 2024 года. Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

В этом смысле идея самой популярной у художника серии «Река времени» — одеть героев (например, Путина, Медведева или Надежду Бабкину) в исторические костюмы и писать их, цитируя живопись мастеров прошлого, — оказалась удачной. Современник по мановению волшебной кисти попадает в вечность наравне с выдающимися людьми всех времен — он «перерастает» заурядного земного человечка и занимает место между Пушкиным (без пингвинов) и Петром I (к его образу отсылает портрет Киркорова). Конечно, этот «историзм» подыгрывал фантазиям российских элит о себе как о знати времен царской России. Сафронов охотно продавал им эту понтовую идентичность.

Его живопись и сама по себе была частью имперского некро-косплея. Заказ Никасу — в том числе, акт подражания дворянину, вешающему у себя в усадьбе портрет работы Левицкого в золотой раме.

Одна из самых популярных серий Сафронова — парадные портреты животных с человеческими телами. Через такое нехитрое сравнение художник стремится запечатлеть различные характеры. Эффект серии строится на сломе привычного восприятия. Сафронов любит этот прием и часто использует (например, Пушкин в виде айсберга или крылатый кролик из картины «Полеты во сне и наяву»; он ощущается и в серии «Река времени»). Но слом у него всегда нарочит и никогда не травматичен для зрителя. По сути, поверхностный вау-эффект, за которым нет содержательного конфликта; комфортный знак «интриги».

Никас Сафронов презентует картины Папе Франциску I. Фото: nikas-safronov.com

Не менее нарочита в полотнах Сафронова и «красота», слепленная так, чтобы зритель обязательно ее распознал. Опять же знак «красоты» важнее, чем она сама. Эффектные девушки, милые зверята, величественная историческая архитектура, открыточные венецианские виды и почти всегда солнечная погода — «прекрасное» ткется из несомненно прекрасных элементов. Иногда они усиливают друг друга. В картине «Пик красоты» совмещаются роковая дама и горный пейзаж. И то, и то великолепно — так давайте суммируем! Почему не сложить холмистый тосканский пейзаж (если загуглите «холмистая Тоскана», в картинках быстро найдете первоисточник) и спящую кошку, свернувшуюся в клубок («Уютное теплое лето»). В обоих холстах сложение двух «прекрасных» работает и как излюбленный слом.

Творчество Никаса эклектично. Он легко обращается к разным жанрам и меняет стили как перчатки: «символизм», «сюрреализм», «кубизм» (у художника оригинальное представление об этих жанрах; его «кубизм», например, мало похож на исторический кубизм), постимпрессионистские и экспрессионистские черты, академизм с отсылками к живописи Ренессанса, классицизму, сентиментализму и романтизму. Стили — отражение не мировоззрения, но настроения (или предпочтений заказчика). Развитие не вглубь, но вширь — попытка захватить как можно больше эстетик без необходимости погружаться в суть каждой. Сафронову нужны только наиболее эффектные их особенности и приемы. Давно проверенные на зрителе, они наверняка произведут впечатление, а значит, отлично подходят для внедрения в творчество Никаса.

Выставка Никаса Сафронова в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург, 9 октября 2024 года. Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Настоящий художник

Картины Сафронова созвучны архитектурному лужковскому стилю, заполонившему Москву в первые постсоветские десятилетия, или назарбаевскому барокко, расцветшему в тот же период в Казахстане. Фасад, на котором лихо сочетаются классическая колоннада, обильный национальный декор и неловкие попытки в стиль хайтек. Или, например, салон красоты на первом этаже хрущевки, вход в который украшает «античный» портик с коринфскими колоннами и парой позолоченных статуй. Постсоветское пространство усеяно архитектурными изысками такого рода, и выставки Сафронова превосходно с ними сочетаются — та же поверхностная эклектичность, нарочитая эффектность, претензия разом на высокое искусство и статусность, игнорирование контекста, в котором Киркоров-Петр I вообще-то вызывает кринж.

Чапаер писал: «Кто является потенциальным заказчиком сафроновского портрета в современной России? Вороватый чиновник или криминальный бизнесмен?» При взгляде на картины представляешь именно такого клиента. На деле узнать реальных заказчиков и покупателей Сафронова трудно. Постсоветские элиты часто не афишируют свои художественные собрания, опасаясь вопросов в духе: «А на какие деньги?» Сам художник в числе заказчиков перечисляет испанского короля, президента Азербайджана, арабских шейхов (в последние два пункта верится легко), других национальных лидеров и мировых знаменитостей. Подтверждения международным связям художника есть — например, появление на открытии его прошлогодней выставки в Петербурге Орнеллы Мути (у которой, впрочем, тесная история отношений с Россией). Всё же Сафронова сложно не заподозрить в преувеличении.

Из тех, кого мы знаем, работы покупали банкир Олег Гусев, эпатажный ректор и экс-депутат Николай Косарев, бизнесмен, член «Единой России» Эдуард Шабалин, депутат от «Единой России», генерал-полковник Владимир Шаманов (ему Сафронов мог и подарить, они дружат), бывший государственный деятель Андрей Дунаев, золотопромышленник Константин Струков. Можно предположить, что помимо чиновников и предпринимателей работы Сафронова приобретают и представители шоу-бизнеса.

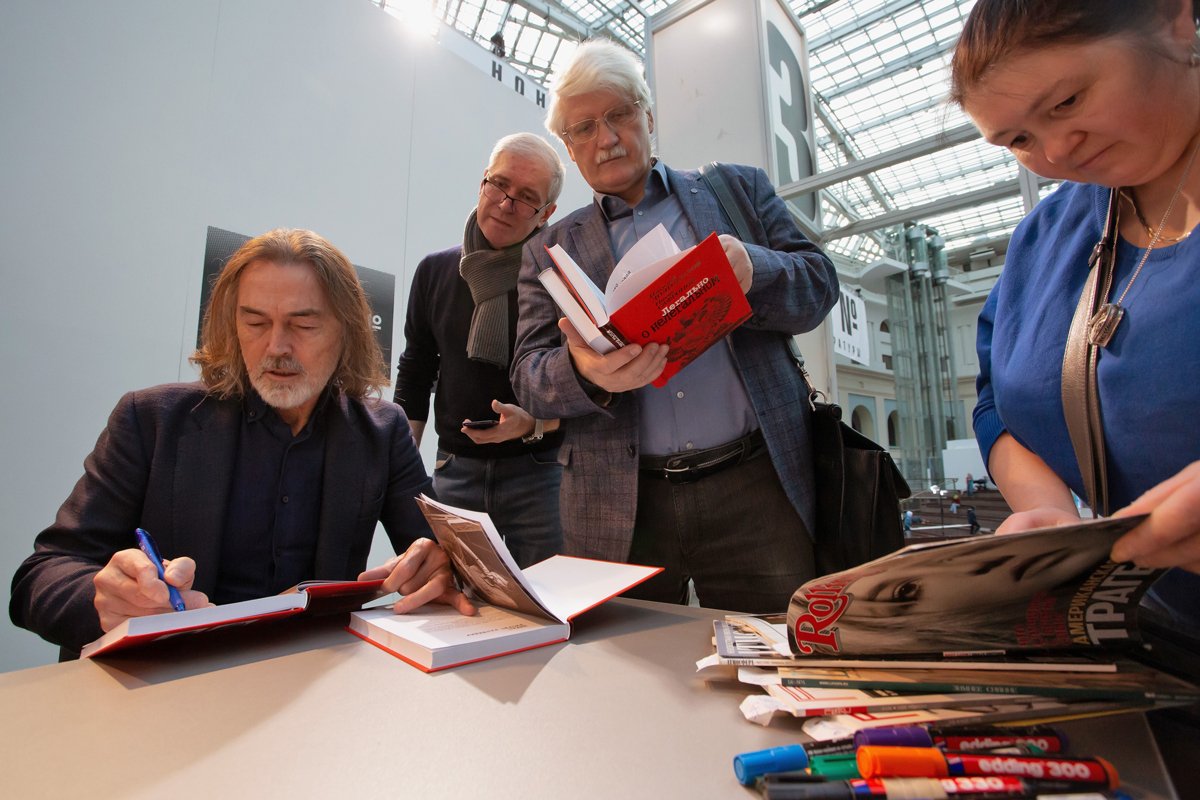

Никас Сафронов во время автограф-сессии на ярмарка литературы «Non/fiction №24» в Гостином дворе, Москва, 1 декабря 2022 года. Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Больше об образе покупателя говорят сами работы. Клиенты — представители элиты разных калибров (стоимость заказа у Сафронова — десятки тысяч долларов). У них консервативные вкусы и им не успели наскучить «нарочитые» образы и избитые приемы — то есть это люди не образованные в культурном и гуманитарном смысле (либо уж очень сильно любящие китч). Их успех, скорее всего, начинается с 1990-х и оформляется в путинские годы. Время требовало умения выживать в экстремальных условиях. Излишняя окультуренность с этим качеством вяжется плохо. Взмыв на социальном лифте до положения элиты и соблазнившись статусом, такой герой не особо соответствует ему в смысле кругозора и образования. Но их ценность — пусть лишь как дополнения к благосостоянию и весу в обществе — он уже осознал (дочь такого воображаемого деятеля, получившая скорее всего заграничное образование, картину Сафронова уже вряд ли купит).

Искусство Никаса отражает эстетическую вселенную отечественного «барона-разбойника» и его менее удачливых подражателей. Неожиданный статус, возможности, разнообразие, открывшееся после падения железного занавеса, выбросили его в огромный мир, к которому он едва ли мог быть готов. Плоды культуры — естественная часть элитного потребления, но культурное поле огромно и сложно устроено, а соответствующий опыт и знания скромны. Голодная новая знать набрасывается на прекрасное в попытке потребить как можно больше культурных знаков в ускоренном и упрощенном режиме — забрать всё «самое красивое», всё «самое величественное» от всех известных в истории искусства стилей и, смешав, получить «самую великую красоту».

Никас Сафронов на церемонии прощания с Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя, Москва, 23 апреля 2025 года. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Краткая формула эклектичного творчества Сафронова — сокровищница мировой культуры, воспринятая узким, неокультуренным сознанием. Для постсоветской аристократии он создал удобный и понятный суррогат большого искусства. Польза от суррогата, конечно, поверхностная — восприятие и вкус не разовьет, сознание не расширит. Но все же, уже как настоящий серьезный художник, Сафронов точно запечатлел одну из сторон своего времени — чувство прекрасного «неодворян», заправлявших Россией 1990–2020-х. Долго же над ним смеялись историки искусства! Но в будущем им придется иметь дело с наследием Никаса и разгадывать, что же оно такое — нелепый коммерческий китч, болезненный симптом или диагноз.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».